七五三の内祝い|相場・おすすめギフト・マナーの完全ガイド

皆さまこんにちは!

『スタジオもなみ』サントムーンオアシス店です☆

2025年に創業113年を迎えました、『京都もなみ』が運営するフォトスタジオです。

七五三でお祝いをいただいたとき、「内祝いは必要?」「相場はどれくらい?」「どんな品物が喜ばれる?」と迷う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、七五三の内祝いの必要性や相場、贈り物選びのポイント、のしや渡し方のマナーまで詳しく解説します。

目次

七五三の内祝いは必要?

内祝いは必ずしも義務ではありませんが、感謝の気持ちを形にして伝える良い機会です。

特に祖父母や親戚、目上の方からお祝いをいただいた場合は贈ることをおすすめします。

地域や家庭の習慣によっては「内祝いは不要」という場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

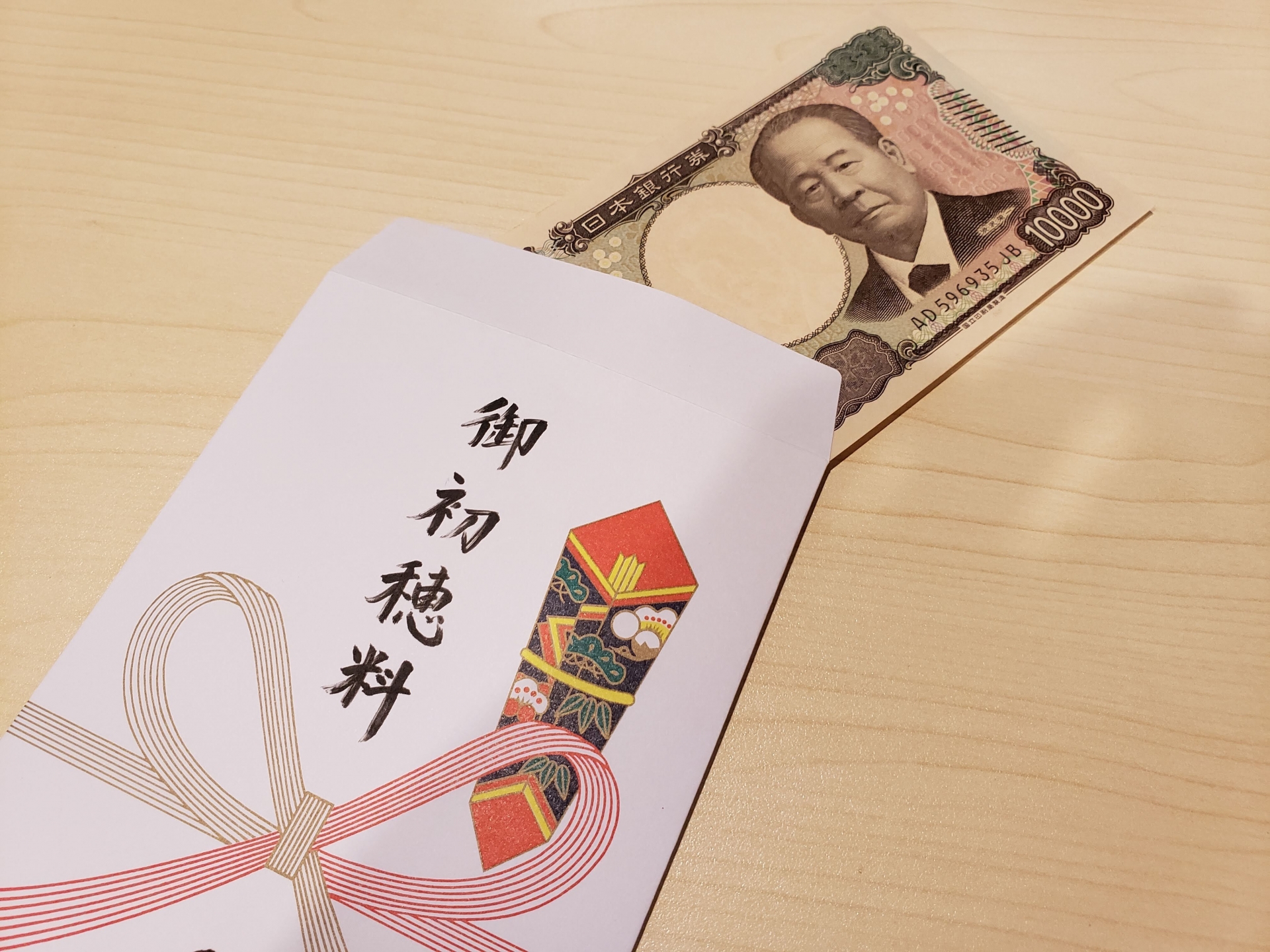

内祝いの相場

相場はいただいた金額の3分の1から半額程度が目安です。

祖父母や両親など近しい親族から高額なお祝いをいただいた場合は、4分の1程度でも失礼にはあたりません。

お祝いが食事会や品物の場合は、お返し不要なケースもあります。金額よりも気持ちが伝わるかどうかを重視しましょう。

内祝いに喜ばれるおすすめギフト

後に残らない「消え物」は、どなたにも喜ばれやすい定番です。

・洋菓子や和菓子

・お米やお酒、ジュースなどの飲料

・高級感のあるタオルや石けんなどの日用品

相手の好みや家族構成に合わせて選びましょう。白いハンカチやお茶など、お葬式を連想させる品は避けた方が安心です。

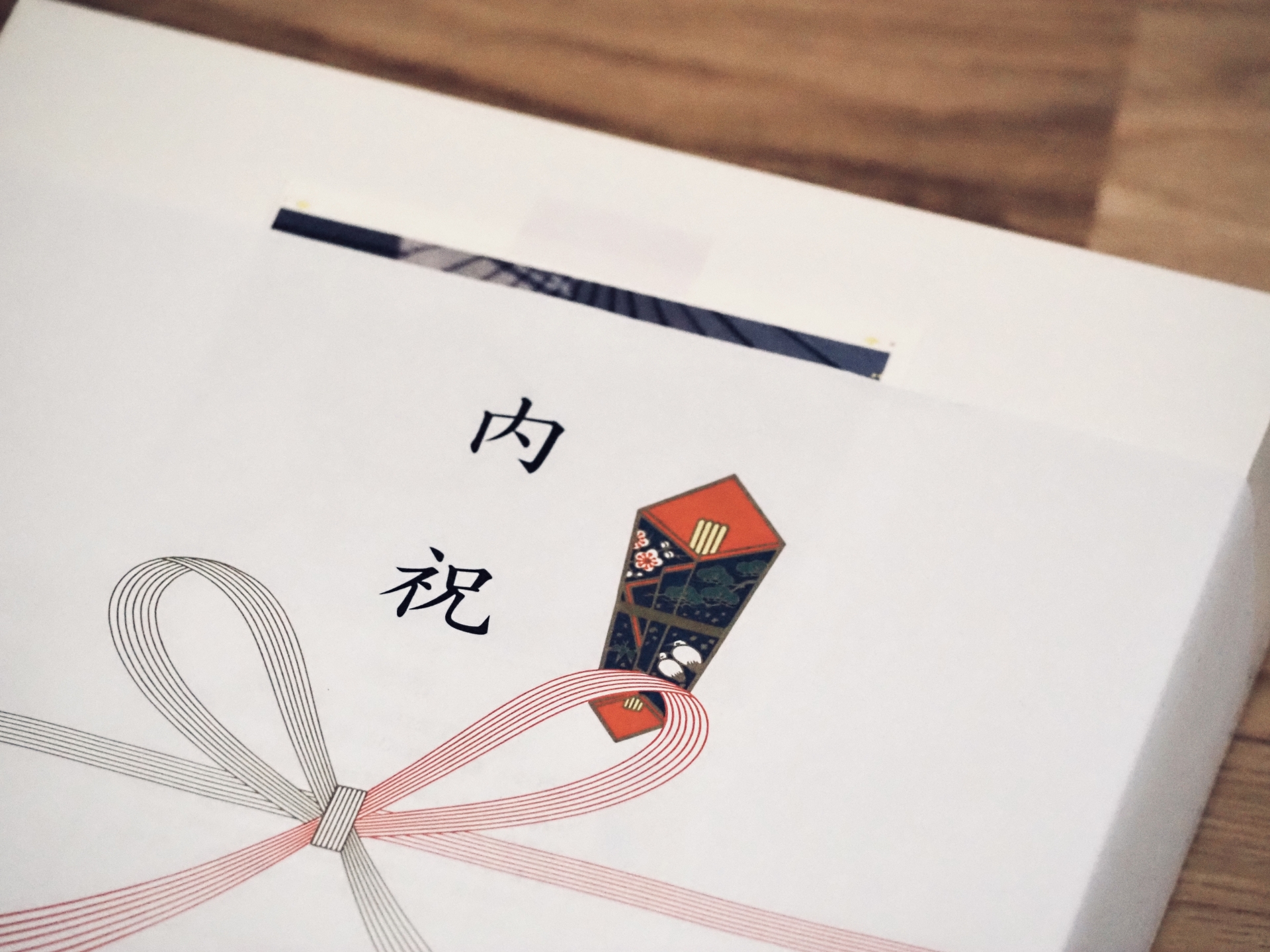

のし紙と表書きのマナー

七五三の内祝いには紅白の蝶結びの水引を使い、表書きは「内祝」「御礼」「七五三内祝」が一般的です。

下段には子どもの名前(苗字は不要)を入れます。

正式には「内のし」にするのが控えめで好印象です。包装紙の内側にのしをかけ、品物を開けたときに自然に感謝の気持ちが伝わります。

内祝いを渡すタイミング

内祝いは七五三のお参りを終えてから1週間以内、遅くとも2週間以内に手配しましょう。

直接手渡しする場合はお礼の言葉を添えるとより丁寧です。

遠方の場合は宅配便で送り、到着後に電話やメッセージでお礼を伝えるのがマナーです。

写真やメッセージを添えるとより喜ばれる

内祝いにお子さまの写真やメッセージカードを添えると、贈られた方にとってより思い出深い贈り物になります。

特に遠方の祖父母には、写真入りギフトがとても喜ばれます。

スタジオもなみの内祝いサポート

スタジオもなみでは、七五三撮影後に贈る内祝い用のカタログギフトもご案内可能です。

おじいちゃん、おばあちゃんには撮影した写真入りの商品も大人気。

七五三の思い出を内祝いと一緒にお届けするお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。

もなみの七五三について詳しくはこちら🌟

前撮りキャンペーン2025実施中♪

あわせて読みたい記事

スタジオもなみとは…

スタジオもなみは京都もなみが運営するフォトスタジオです。

京都もなみは、静岡県東部・伊豆エリアで、振袖・七五三専門店3店舗と撮影スタジオ3店舗(スタジオもなみ)、合計6店舗を展開。おかげさまで2025年に創業113周年。お客さまの大切な記念日を彩るお手伝いをしております。

ピックアップコンテンツ

口コミサイト「みん評」での口コミも募集中です!