七五三のお守りはいつ返納する?時期やマナー、返し方を解説

皆さまこんにちは!

『スタジオもなみ』サントムーンオアシス店です☆

2025年に創業113年を迎えました、『京都もなみ』が運営するフォトスタジオです。

七五三のお参りで授与された「お守り」。

子どもの成長を願い、神社からいただく大切なお品ですが、役目を終えたら「返納」するのが一般的です。

とはいえ、「返すのはいつ?」「遅れたらどうなるの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。

今回は七五三のお守りを返納する時期やマナー、返し方について分かりやすく解説します。

目次

七五三のお守りは返納するべき?

お守りの役目と返納の意味

お守りは、授与された日から持ち主を守ってくれると言われています。

七五三のお守りはお祝いとお守りの意味を兼ねており、1年間お子さまを見守ったのち、神様へ感謝を込めてお返しするのが習わしです。

必ず返さなければならないのか

必ず返さなければならない決まりはありませんが、神社では「役目を終えたお守りは感謝を込めて返す」ことが望ましいとされています。

自宅にずっと保管しておくのも問題ありませんが、節目で返納する方が多いです。

七五三のお守りを返納するおすすめの時期

年末や初詣の時期に返す

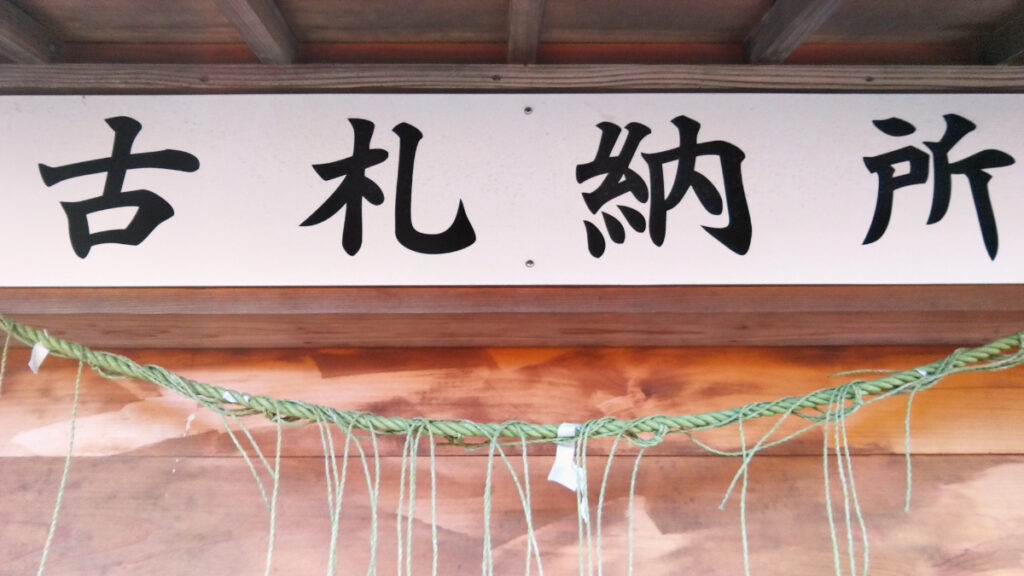

年末や初詣の時期は、多くの神社で「古札納所(こさつのうしょ)」が設けられ、古いお守りやお札をまとめて返納できます。

1年の感謝を込めて返す方や、新しいお守りと入れ替える方が多いです。

七五三から1年後に返す

七五三を終えてからちょうど1年後、お礼参りや翌年の七五三詣りのタイミングで返すのも良い方法です。

「いただいてから1年」を目安にすると、わかりやすく区切りをつけられます。

帰省や旅行のタイミングで返す

遠方の神社で授与された場合、帰省や旅行の際に持参して返す方もいます。

都合が合わない場合は、郵送での返納を受け付けている神社もあるため、事前に確認しておくと安心です。

七五三のお守りの返納方法と注意点

授与された神社に返すのが基本

本来は授与された神社に返納するのが正式です。

神社によっては専用の返納箱や受付があり、その場でお焚き上げしてくれます。

近くの神社に返す場合

授与元の神社が遠方で行けない場合は、最寄りの神社に返納しても問題ありません。

その際も感謝の気持ちを忘れずに納めましょう。

返納料(お焚き上げ料)の目安

返納時には「お焚き上げ料」や「お気持ち」を納める場合があります。

金額の目安は数百円〜1,000円程度です。

金額が決まっていない場合は、のし袋や白封筒に入れて「御焚上料」と書くと丁寧です。

返納が遅れてしまった場合の対応

時期が過ぎても問題はない

お守りは時期が過ぎたからといって不吉になることはありません。

長く持っていても、引き続き持ち主を見守ってくれるとされています。

思い立ったときに感謝を込めて返す

返納の時期を逃してしまっても、思い立ったタイミングで感謝を込めて返せば大丈夫です。

行事や旅行のついでなど、自分の都合の良い日を選びましょう。

まとめ

七五三のお守りは、いただいた年から1年以内に返納するのが一般的です。

年末や初詣、1年後の記念日など、自分や家族にとって区切りのよい時期を選んで返しましょう。

返納が遅れても問題はありませんが、感謝の気持ちを忘れずにお返しすることが大切です。

もなみの七五三について詳しくはこちら🌟

前撮りキャンペーン2025実施中♪

あわせて読みたい記事

スタジオもなみとは…

スタジオもなみは京都もなみが運営するフォトスタジオです。

京都もなみは、静岡県東部・伊豆エリアで、振袖・七五三専門店3店舗と撮影スタジオ3店舗(スタジオもなみ)、合計6店舗を展開。おかげさまで2025年に創業113周年。お客さまの大切な記念日を彩るお手伝いをしております。

ピックアップコンテンツ

口コミサイト「みん評」での口コミも募集中です!